みなさんこんにちは。

8月30日(土) 暑かった夏の終わりに、美術館ミニコンサートが開催されました。

小林里枝(さとえ)さんを中心に ごきげんなジャズを演奏して頂きました。 メンバーをご紹介・・・

♪ 小林里枝 : アルトサックス

♪ 飯田篤史 : ピアノ

♪ 東郷ケイジ : ベース

曲目は皆さんが耳にしたことのあるものを中心にセレクトして下いました。「A 列車で行こう」「フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン」「枯葉」他・・・。

メンバーのみなさんは 音楽大好き人間がそれぞれの楽器を持ち寄って、それぞれの場で活躍をされているそうです。

会場も超満員!!たくさんのお客様に楽しんでいただきミュージシャンのみなさんも大変喜んでおりました。アンコールで 小林里枝さんは会場の中を歩きながら演奏したり、ベースの東郷さんは大きなベースを持ち上げて弾いたり、ピアノの飯田さんはお見事なピアノソロを披露し、聴きごたえ、見ごたえ大満足のコンサートになりました。

ご参加して下さったみなさま、ありがとうございました。これからもみなさまに喜んでいただけるコンサートを企画して参ります。どうぞご期待ください。

by わたなべ

本格的な暑い夏が到来しました。

今年、夏休みの計画はたてられましたか。

暑い夏は「涼しい美術館」で、名画を楽しまれてはいかがでしょうか。

7月も多くのご来館者があり、たくさんの方々からメッセージをいただきました。

以下に、その一部をご紹介致します。

●「老いる」を見て、自然と涙が出てきました。三栖先生の世界観に引き込まれる、素晴らしい展示。生と死はいつも自然の摂理であるというのが、ひしひしと伝わってきました。また来たいと思います。 I 様

●二回目です。同じ作品かと・・・思いながら・・・スペイン・・・「ワーよかった」・・・透明なスペイン、こんなにも広々とした所が地球の中にあるんですね。雲や丘や花が語りかけてくる作品。久々に・・・また来て良かった!!!と、思いました。新城さんの文章には、作者のことが気持ちと心と感じ方が伝えられていて涙しました。生きていることを伝えて、樹木がちゃんと空に太陽にのびのびと・・・美しかった!ありがとうございました。 S 様

●三栖さんの作品はもちろん、建築の美しさが圧巻でした。落ち着く素敵な空間です。また訪問したいと思います。

●展示室が変わるたびに、空間の明るさが変わり、その部屋ごとに展示されている絵が、独特な雰囲気をあじわうことができた。

●仕事の都合で千葉へ引越しましたが、埼玉に帰るたび、ここへ寄ろうと決めています。これからも素敵な美術館であって下さい。 I 様

●「或る家族の肖像」が、写真を見ているようでした。大きなしだれ桜の絵が一番好きです。どれもこれも本物みたいでした。私は油絵を習っているのですが、かき方がみんなそれぞれちがうことをあらためてかんじました。こことてもひびきますね!いとこといっしょに来たのですが、いとこがまだちいさいのではしりまわったり、大きな声を出してしまったりと、申しわけありませんでした。とても楽しかったです。 11才 H 様

皆様のお越しをおまちしております。

こんにちは。いつもブログをご愛読いただきましてありがとうございます。

毎日不安定なお天気が続いております。そんな中、美術館ガーデンに今年はとてもおもしろいお花が登場しました! ご存知でしたか?こちら、「ねじばな」というそうです。去年は少しだけ咲いていたのですが、今年はたーくさん咲きました!!とても小さなお花ですが、ピンクと白の花がつく、ラン科の植物です。ねじの様にらせんを描いて花がついています。なんと花のつき方は右巻きと左巻きがあるそうですよ。お客様が教えて下さいました。白い花は珍しいそうです。このなかにはあるかな?

ご存知でしたか?こちら、「ねじばな」というそうです。去年は少しだけ咲いていたのですが、今年はたーくさん咲きました!!とても小さなお花ですが、ピンクと白の花がつく、ラン科の植物です。ねじの様にらせんを描いて花がついています。なんと花のつき方は右巻きと左巻きがあるそうですよ。お客様が教えて下さいました。白い花は珍しいそうです。このなかにはあるかな?

そして今年も愛の花、「アガパンサス」が元気に咲きはじめました。

いちだんと花の数が増えましたよ。美術館の入り口でみなさまを ゆらゆらとお迎えしております。

いちだんと花の数が増えましたよ。美術館の入り口でみなさまを ゆらゆらとお迎えしております。

by わたなべ

6月21日(土) 陽の傾いた午後4時、ヤオコー川越美術館は美しい歌声につつまれました。

ソプラノ歌手 森 陽子さん、ピアノ奏者 山崎 優子さんによるコンサートがはじまりました。パステルグリーンのドレスがとてもよくお似合いで、桜色のラウンジにきれいに映ります。

オープニングは 滝 廉太郎の「花」。 しっとりと優しい歌声です。その他モーツァルトやシューベルトの歌曲を歌って下さいました。歌の前には日本語での意味を教えて下さり 聞いている私達も楽しめました。 山崎さんのピアノソロ ショパン「ノクターン」「小犬のワルツ」は皆さんなじみの曲で なめらかな音が広がりました。

山崎さんのピアノソロ ショパン「ノクターン」「小犬のワルツ」は皆さんなじみの曲で なめらかな音が広がりました。

後半は木下牧子「おんがく」「さびしいかしの木」・ ・ ・ ラストを飾った曲はJ・シュトラウス「春の声」でした。 そしてお楽しみ、皆さんで「見上げてごらん夜の星を」を大合唱し 美術館はしあわせな歌声につつまれました。

森さんは昨年の秋 三栖先生の「老いる」を見るために来館されたそうです。そしてラウンジでおはぎセットを召し上がり、「爛熳」の前で歌いたいと思い その日 当館マネージャーに話をされ その情熱もあって今回のコンサートに至りました。

お客様から沢山のお褒めの言葉を戴き、再登場を楽しみにお待ちしております。

森陽子さん、山崎優子さん 素敵なコンサートをありがとうございました。

by わたなべ

うっとうしい梅雨の季節、おすすめのスポットをご紹介致します。![yjimage[7].jpg](/museum/blog/assets_c/2014/06/yjimage%5B7%5D-thumb-300x259-6448.jpg)

当美術館は、ただいま展示室1で、『スペイン展』を開催しております。

三栖右嗣先生が大好きだったスペイン滞在中に描かれた、絵画12点とスケッチ5点を展示しています。その他に三栖先生の滞在中のスナップ写真や、ビデオも放映中です。お見逃しなく!!

そして展示室2では、「光る海」、「アマポーラ」、「トモコ」などの名作を展示しています。 これらの展示期間は、9月21日までとなっております。

これらの展示期間は、9月21日までとなっております。

ラウンジでは、ブレンドコーヒーをはじめとした、美味しいお飲物やカットケーキ、そしてヤオコー名物甘さ控えめの「おはぎ」をご賞味いただけます。どうぞご家族皆様で、この機会にヤオコー川越美術館にお出掛け下さい。スタッフ一同お待ち申し上げております。

こんにちは、カラスです。

今日は、ヤオコー川越美術館の近況をお知らせしますね。

さて、前回「ぼくも愛する人をさがさなくっちゃ」と駆け出したせきれい君でしたが、

どうも、まだ誰にも巡り会えないみたいですよ。ときどき一人で飛んできては、池の水を飲んで帰っていきますが、

あのおしゃべりが、僕に議論をふっかけて来もせず、いつの間にか帰ってしまってるんですよ。

その代わりと言ってはなんですが、常連だったぼくら、カラス、せきれい君、鴨君一家のほかに、美術館を訪れる

仲間が、とっても増えたんですよ。

たわわに実った庭のグミに気付いて、徒党を組んで、食べ散らかしていくのが、むくどり君たち。

食べるとすぐ出すのが、小鳥の宿命。真っ白なエントランスロードに、おみやげをまき散らすので、

美術館のおじさんが、しょっちゅう箒をかかえてとんでくる。で、彼らも逃げ足が速いのなんの。

ね?飛ぶ姿もかすむほどでしょ。

あとは、真っ黒な姿も精悍な鵜君。うん、僕にかなり迫るほどかっこいいんだ、こいつが。

それから、雀君にひよどり君たち。

あ、あ、雀ってば、せきれい君がある雀さんに意味ありげな流し目を送ってたんだけど。

まさかねぇ...みなさん、どう思います?

この恋のゆくえやいかに?

何か進展があったら、またおしらせしますね。それじゃ、みなさんグッバ~イ。

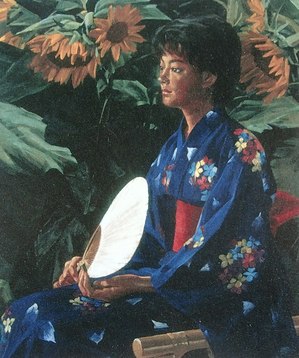

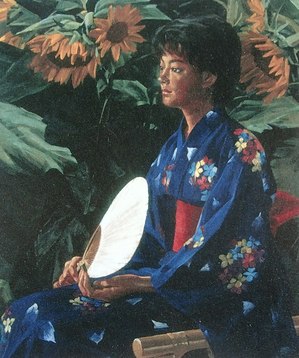

今なら、三栖右嗣の、図録がご覧いただけます。

開催中の「三栖右嗣の見たスペイン 展」では、ただいま三栖右嗣の誕生日に合わせて

期間限定で映像資料や、雑誌の表紙を飾った小品などの資料も多く展示しております。

ぜひ見ていただきたいものの一つが、円熟期の三栖作品が満載の、貴重な図録です。

コピーでの展示ですので、お手に取って、カフェのお席などで、ゆっくりとご覧いただけます。

図録資料の展示は5月末日までとなりますので

どうかこの機会に、三栖作品の多彩な魅力を、コーヒーの高い香りとともに、ご堪能ください。

また、企画展示「三栖右嗣の見たスペイン 展」の会期は、9月21日(日)までとなります。

当美術館は、おかげさまでこの3月、開館2年が経過しました。

日本全国、そして海外(特に東南アジア)からも多くの方にご来館いただき賑わっています。

その『お客様の声』を一部ご紹介します。

2014.4.8(火)

昨年の今頃、夫が医大病院に通院していた時のこと、絵の大好きな夫は体の痛みをおさえながらも、ヤオコー美術館に行ってみたいと言いながら、それも果たすことなく8月に旅立ってしまいました。今日は娘と夫の想いを果たしたく、勇気をもって訪れてみました。展示室2に入ると、すぐに「生きる」の衝撃的な絵が目に飛び込んできました。その姿は真に夫の必死に生きる姿そのものでした。心の奥に深く刻んでおきたい感動の力強い絵でした。ありがとうございました。 S様

2014.4.16(水)

フラメンコについて悩んでいて、大阪から来ました。スペイン展があることを知り、おどろいて覗いてみました。まだ考えはまとまりませんが、半日かけてきた旅先でも、やっぱりフラメンコにつきあたるというのは、そういうことなのかなと思ったり惑ったり。花の絵もすばらしいです。「生きる」「老いる」は怖いです。

2014.4.17(木)

今日は私の誕生日。カットに行った美容室でここを教えていただき、自転車で飛んできました。建物もすてきで、尚、桜の絵画を観ながらいただくチーズケーキと桜紅茶は、特別な1日の始まりとなりました。こちらの画家の方は知りませんでした。ゴメンナサイネ!でも、何かあたたかい気持ちにさせてもらって、大変心が安らかになりました。また時々来させていただきます!

2014.4.18(金)

昨日とは一変、小雨の降っている肌寒い日です。もっと早くにきたいと思いつつ、本日になってしまいました。先生とは、私が小学生の低学年の時に、私のらくがきにお付き合いをしてくださったと覚えています。温和な印象が残っています。出来たらご存命の時にお会いしたかったと、又桜の時期に会いにきますネ!!

2014.4.29(火)

とても素敵な絵画でとても感動しました。私はまだ小学生なのであまりわからないのですが、油絵についてとても興味がふかまりました。 N様

2014.4.30(水)

今まで写実的な絵に、あまり興味がありませんでしたが、三栖さんの作品を観て興味を持ちました。繊細さと大胆さが共存していて、迫力あると思いました。スペインの風景は、広がりや光や風を感じました。千葉県から来た甲斐がありました。ありがとうございました。 T様

こんにちは。いつもブログをご覧いただきましてありがとうございます。

こんにちは。いつもブログをご覧いただきましてありがとうございます。

4月25日は三栖先生のお誕生日です。父 秀治、母 千里の次男として神奈川県厚木市にお生まれになりました。

美術館では生誕記念といたしまして若い頃のイケメンのお写真や、ここでは見る事のできない数々の絵画、リトグラフを資料としてみなさまにご覧いただこうという企画をたてました。

ただいま開催中の「三栖右嗣の見たスペイン展」と一緒にお楽しみください。

カフェでは美味しいケーキ(miss.cサインデコ入り)、「爛熳」の絵画を眺めながら桜の香りに酔いしれていただける さくら紅茶を用意してお待ちしております。 by わたなべ

きゃあー、滑るわーっ

きゃあー、滑るわーっ

お嬢さん、お待ちなさい、いま助けに行きますっ

あれから二ヶ月、親しくなった二人。カラス君にも、やっと想う人が...

鴨の家族、のんびりお散歩...しばしの後

子供たちも巣立ったし、やっと二人になったね...ラブラブ

巣造りの 枯れ枝探しに 余念のないムクドリさんたち

みーんなに、春が来た

えーっ、みんないいなぁ。え、え、カラスくんまで、まさかっ!!

大変だ、大変だっ。ぼくも、ぼくも、愛する人を探しにいかなっくちゃ

大慌てで駆け出す、ある日のせきれい君でした。いい人と出会えるといいですね。byひらい

![yjimage[7].jpg](/museum/blog/assets_c/2014/06/yjimage%5B7%5D-thumb-300x259-6448.jpg)