創業ストーリー

- 第1章

小川町の

八百幸商店 - 第2章

セルフサービスに

懸ける情熱 - 第3章

チェーン店化

はじまる - 第4章

八百幸商店から

ヤオコーへ - 第5章

待ったなしの

大卒採用 - 第6章

『何屋』に

なるのか? - 第7章

ヤオコーが

目指すこと

-

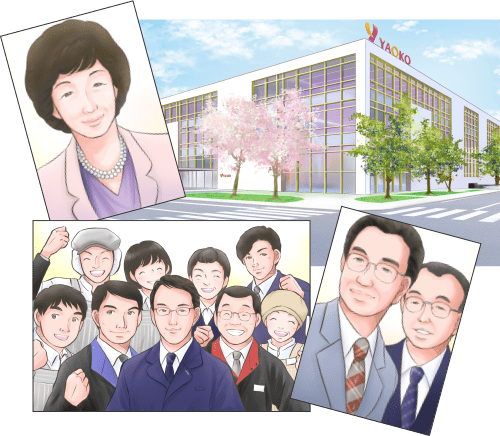

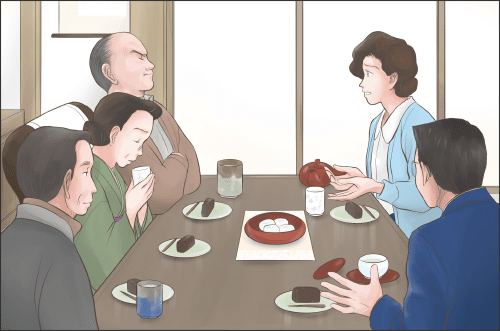

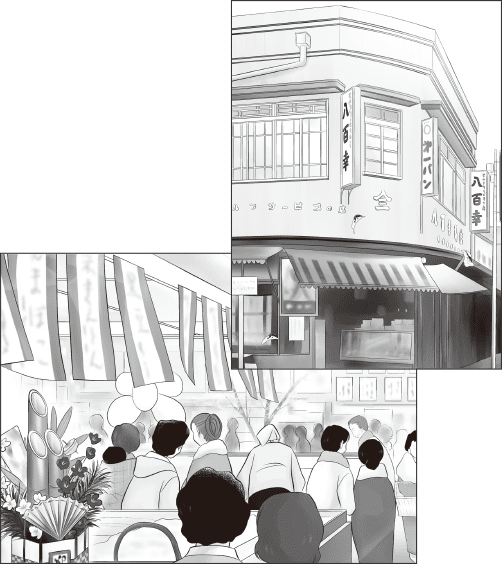

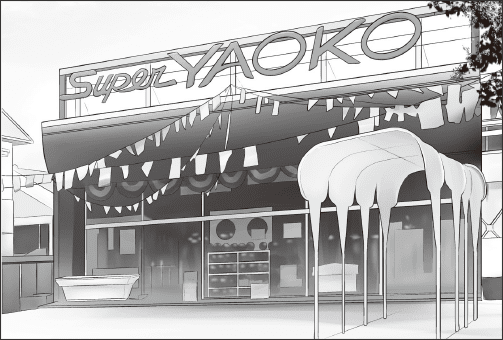

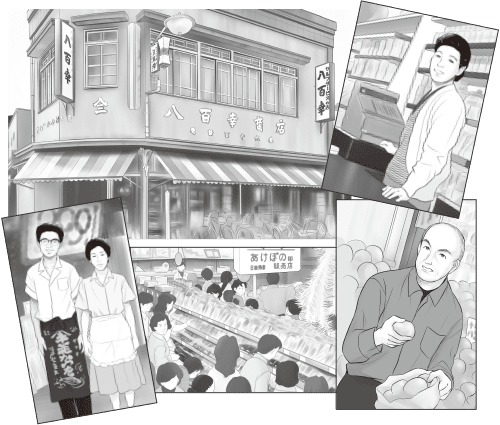

第1章小川町の八百幸商店

小川町一の繁盛店 八百幸商店の誕生

埼玉県中部の比企郡に位置する小川町。古来『武蔵の小京都』と呼ばれ、交通の要衝として栄えてきたこの町に、一八九〇年、川野幸太郎が店を構えた。

店の名は『八百幸商店』。それは、幸太郎が営む八百屋という意味だった。以来、八百幸商店は、明治後半から大正にかけて、幸太郎の堅実な経営によって、地元の信頼を勝ち得ていくことになる。

しかし、昭和に入ってすぐ、その幸太郎がこの世を去ってしまった。すでに幸太郎の長男も亡くなっていたため、八百幸商店の担い手として白羽の矢が立ったのが、東京に奉公に出て、商売のいろはを学んでいた三男の清三だった。そして、店を継いだ清三は八百幸商店を、野菜、果物から鮮魚、乾物までを取り扱う小川町一の繁盛店としていった。

そんな八百幸商店だが、当時は一般のお客さまに商品を販売する小売だけでなく、地元の料理店や小売店に商品を販売する卸もしていた。そうしたこともあり、清三は小川町にあった青果海産物商業組合の会長に就任するなど、清三だけでなく、八百幸商店は戦前の小川町の小売業界において、無くてはならない存在になっていく。

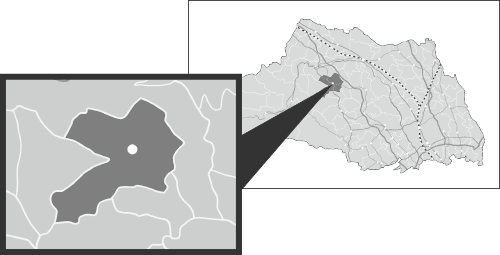

左:小川町拡大地図

右:埼玉県の地図「わあ、大きなお店」

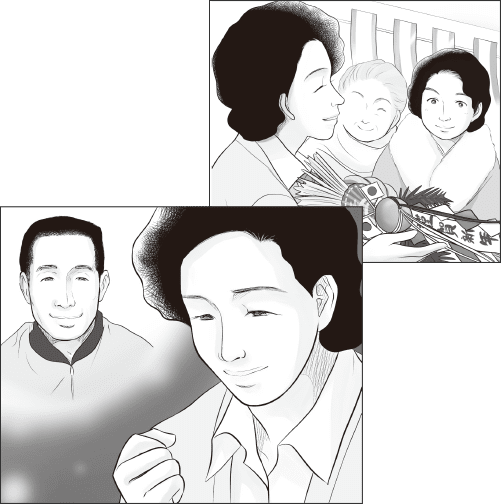

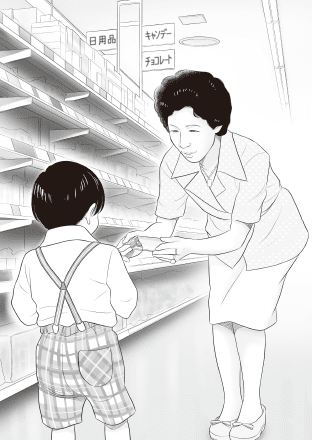

門倉トモ、後の川野トモ名誉会長は、小川町で門倉商店という古物商を営んでいた母親の手伝いをするために、古物でいっぱいになったリヤカーを押しながら、八百幸商店を見上げていた。この頃の門倉商店にとって、八百幸商店は大のお得意様であり、何度も何度も八百幸商店に足を運んでいたトモの働きぶりが、清三と妻の志げの目に止まった。それがきっかけで、一九四〇年には、小学校の代用教員として教壇に立つようになっていたトモが、清三の弟、荘輔のもとに一九才で嫁ぐことになる。同時に、二人は子供がいなかった兄夫婦のために、養子(順養子)となったのだ。

四人にとっての戦中戦後と八百幸商店

その後、一九四二年に長男の幸夫が誕生するが、太平洋戦争の戦局の悪化にともない、荘輔は招集されてしまう。

残されたトモは、戦時中、地域の配給所として中心的な役割を果たすようになった八百幸商店を、清三と志げとともに守り続けていた。だからこそ、終戦直後の物資不足の中で、仕入れれば仕入れるだけ、商品が飛ぶように売れていく小売という商売の楽しさに、トモはしだいに魅せられていくのである。

トモは自ら、朝早くから東京の神田市場に出かけて商品を買い付けては、パンパンになった荷物を担ぎ、多くの人々でごった返す東武東上線の車両に乗り込み、再び小川町に戻って来た。小柄なトモにとっては、相当体に堪えたはずだが、商品を求め、八百幸商店に足を運んでくれるお客さまの笑顔を見ると、トモは、また頑張ろうという気持ちになった。

上:戦後の小川町本町通り

下:昭和20年代後半の八百幸商店

上:魚をおろす荘輔

下:レジに立つトモ一方、復員してきた荘輔は、自分が戦争に行っている間、八百幸商店のために働いてくれていた清三と志げ、妻のトモに対しての感謝の気持ちでいっぱいだった。元来、体が大きくて、性格もおとなしかった荘輔は、その気持ちを黙々と魚をさばいたりすることで示しながら、一生懸命、八百幸商店のために尽くそうとしていた。

もちろん、これまで通り、清三も志げも、八百幸商店の店先に立っていた。清三は持ち前の大きな声で、お客さまに商品を勧め、志げも、商品が売れ、空いてしまった棚に、新たに商品を並べるなど、自分たちの養子になった弟夫婦と、八百幸商店を盛り上げていこうとしていった。もっとも、一九四八年に、トモと荘輔の間に、第二子となる次男、清巳が誕生してから、清三と志げは幸夫と清巳の二人の孫と一緒に温泉に出かけたりするなど、次第に八百幸商店をトモと荘輔に任せるようになっていく。

清三の八百幸商店からトモの八百幸商店へ

「今で言う店長のような役割を果たしていたのは、母だと思うよ。母は多くのお客さまと会話をしながら、親しくなってニーズをつかみ、『今日はお客さまの好きな商品が入っているのでいかがですか?』、なんてお薦めしていたんだと思う。子供の名前をよく覚えていて、しょっちゅう赤ん坊を抱いていたのを憶えていますよ。とにかく、お客さまを大切に思っていて、お客さまがあっての自分たちだっていうのを、よくわかっていたんじゃないかな」(川野幸夫会長)

「母と父は、毎日仕事に追われてましたから私たちの面倒を見てくれていたのは、おじいちゃんとおばあちゃんでした。食事も全部二人と一緒だったので、母と父と食事をした憶えはありません。多分、私たちが食事を終えてから、母と父は食事をしていたんじゃないですかね。ですから、働いている母と父しか見てないんですよ。おじいちゃんとおばあちゃんが私たちを遊びに連れてってくれたんで、母と父と旅行に行ったことは、ほとんどないんです。そうした中で、父が一年に一回だけ、私をジャイアンツ戦に連れて行ってくれたんです。父と出かけた記憶はこれしかないんで、だから、毎年、後楽園に連れて行ってもらったことがすごく印象深くて、私は今でも家族から異常だって言われるぐらいのジャイアンツファンなんです」(川野清巳相談役)

こうして、一九四〇年代後半から一九五〇年代前半にかけて、八百幸商店は清三・志げ夫妻の手を離れ、トモ・荘輔夫婦の店になっていくのである。

上:店先で声を出す清三

下:棚に商品を並べる志げ -

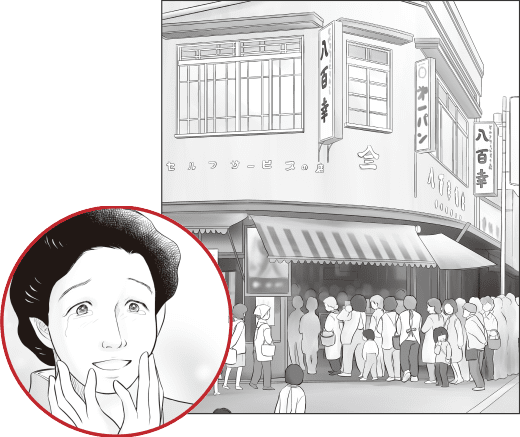

第2章セルフサービスに懸ける情熱

セルフサービス化したスーパーマーケットの時代

1950年代の後半に入ると、トモは法人化した八百幸商店(1957年に清三が有限会社を設立)の役に少しでも立ちたいと、流通業界誌の「商業界」を読んだり、小売業界の集まりに参加したりして、いろいろな情報を集めようとしていた。

すでに、1953年には、紀伊国屋が日本初のセルフサービスのスーパーマーケットを東京の青山に開店し、1957年には、価格破壊をスローガンとする主婦の店、ダイエーの1号店が大阪に開店していた。そんな日進月歩の小売業界の中で、トモが一番興味を持っていたのが、セルフサービスを取り入れた、スーパーマーケットの動向だった。

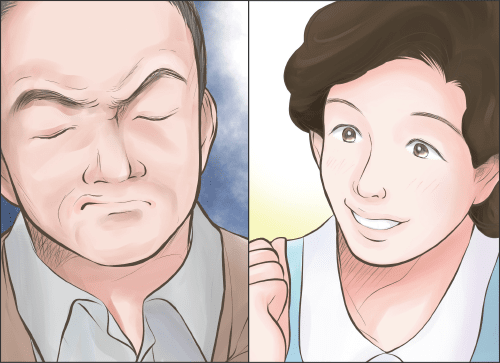

「お願いします。八百幸商店を、セルフサービスのお店にさせて下さい」

腕を組んで考え込んでいる清三セルフサービス化を熱く語るトモ

1958年5月、当時、八百幸商店は1階が店舗で、2階には川野家の家族と八百幸商店の従業員たちが住んでいた。その二階の居間で、トモは、清三と志げに荘輔、群馬県の前橋市で北関東初のセルフサービスのスーパーマーケットをはじめていた「松清(現フレッセイ)」の植木英吉社長を前に、こう切り出した。

実は1週間前、トモは事前の連絡なしで植木社長のお店を訪ねていた。そこで従業員たちが楽しそうに仕事をしながら、お客さまがパックされた商品を次々にかごに入れていく姿を目の当たりにし、トモはセルフサービスが小売の主流になる時代の到来を確信する。しかし、この時のトモには、清三と志げを説得できる自信がなかった。すると、トモの気持ちを察した植木社長が、二人の説得役を買って、小川町まで足を運んでくれたのだ。

「川野さん、私たち松清も、セルフサービスにする前は、現在の八百幸商店のように、お客さまに直接商品を販売するだけでなく、小売店に商品を卸したり、お得意さまに仕出し料理を納品するお店だったんです」清三は腕を組み、無言のままだったが、植木社長は続けた。

「それが、今年の2月からセルフサービスにしたところ、数ヶ月で来店客数が約1.5倍、客単価も2倍になって、小売だけで商売をしていけることがわかってきたんですよ」植木社長がトモに目を向ける。

「植木社長も日本NCR(キャッシュレジスターの販売会社)の営業担当者さんも、八百幸商店がセルフサービスをはじめるお手伝いをしてくれると言ってくれていますので...」

「一緒にやっていきましょう、川野さん!」

會真夜中まで話し合いをしている五人

セルフサービスへの転換に向けて邁進するトモ

次の日の朝、一泊しただけで、植木社長は地元の前橋へと戻って行った。昨夜、清三は植木社長から松清の繁盛ぶりを聞き、いろいろと意見を交換するうちに、八百幸商店もセルフサービスに転換してもいいかもしれないと思うようになっていた。「仮にダメだとしても、元の八百幸商店に戻ればいいだけ」と、最後は自身がすべての責任を取る覚悟で、トモと荘輔の若い二人に、セルフサービスを任せてみようと考えるようになっていった。

一方、志げはセルフサービス化に納得できないでいた。当時の八百幸商店では、志げが結婚式などのお祝い用の仕出し料理を作っていたこともあり、「今でも十分流行っているのに、どうして商売替えをしなくてはならないの?」と、セルフサービス化で小売だけになってしまう八百幸商店に、志げは一抹の不安を感じ取っていたのだ。

トモは、清三に植木社長の松清を見学しに行ってもらったり、従業員たちに日本NCRの営業担当者の指導のもとでレジ打ちの研修をしてもらったり、お店をこれまでよりも広く改装したりして、そうした志げの不安を粘り強く取り除いていった。

加えて、「あんたは嫁の分際で、セルフサービスなんていうワガママを通すなら、川野家を出ていってくれないか!」と、親戚たちから漏れ聞こえてくる批判も、トモは八百幸商店を大きくするためにはこれしかないという強い信念で、跳ね返していく。セルフサービスは今のヤオコーの出発点

トモが松清を訪れ、植木社長が八百幸商店に足を運んでくれてから数ヶ月が経った1958年の秋、ついに『セルフサービスの店・八百幸商店』の開店当日となった。

とはいえ、開店の前夜、トモの中にはセルフサービスへの期待と、小川町のお客さまがセルフサービスを受け入れてくれないかもしれないという不安の両者が混在していた。だが、開店時間が近づくにつれ、トモはそれが杞憂だったと知ることになる。

左:涙ぐむトモ

右:お店をぐるりと取り囲むようにたくさんのお客さまが並んでいる

お客さまであふれるセルフサービスに転換した八百幸商店

なんと開店前にもかかわらず、八百幸商店のまわりをたくさんのお客さまが列をなし、幾重にも取り囲んでしまっていたのだ。

「おはようございます。『セルフサービスの店・八百幸商店』が開店いたします。みなさま、ごゆっくりとお買い物下さいませ」

はじめのうちは慣れない手つきで買い物カゴに商品を入れていたお客さまだったが、店内を一周し、レジで支払いをする段階には、その表情から笑みがこぼれていた。「なんだか、都内の百貨店に買い物に来てるみたいだわ!」

多くのお客さまにとって、自分で商品を手に取り、見比べながら買い物をするセルフサービスは、これまでの買い物では味わえなかった、ワクワクする体験に他ならなかった。後に、川野幸夫会長が「今のヤオコーのすべての出発点」と語る、トモのセルフサービスに懸ける情熱が、今、ここに実を結ぶことになったのである。

-

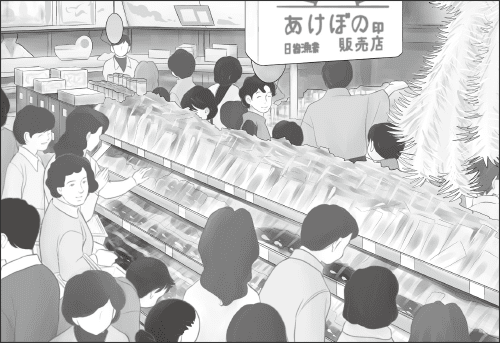

第3章チェーン店化はじまる

夫との別れと長男の進学

上:当時の八百幸商店、下:年末で混みあっている店内

「旦那さんの具合はどう?」

いつも買い物に来てくれるお客さまにそう聞かれ、トモは言葉に詰まってしまった。

「早くよくなって、お店に立てるといいわね」

「ええ、お気遣い、ありがとうございます...」1961年の年の瀬から1962年の年明けにかけての商いは、トモにとってつらい時期でもあった。なぜなら、12月16日に夫の荘輔が亡くなり、そのタイミングで葬式を出せば、縁起物である正月用の商品を売ることができなくなってしまうという理由から、トモは夫の死を伏せながら、いつも通りに商いを続けなくてはならなかったのである。

ようやく、年が明けた1月9日に葬儀を出すことができたが、この時、トモの心の支えになっていたのが、長男の幸夫の存在だった。

埼玉県有数の進学校である県立浦和高校を卒業し、荘輔が亡くなった時には一浪をしていた幸夫が、大学生になって経済学を学び、先々、その知識を八百幸商店で活かしてくれることを、トモは秘かに期待していたのだ。一方、幸夫は、子供の頃からお客さまにペコペコとお辞儀ばかりしている祖父母や両親を見て育ちながら、小売という仕事を、ただ問屋から仕入れた商品をお店に並べるだけの付加価値がない、どこか卑屈な、つまらない仕事だと感じていた。しだいに幸夫は、自分は法律を勉強し、それを社会で虐げられている人たちのために使うことが合っているのではないかと考えるようになっていく。そして、東京大学の文科Ⅱ類の経済学部ではなく、文科Ⅰ類の法学部をトモに黙ったまま受験し、合格した。

こうした幸夫に対し、トモの心中は複雑だった。もちろん、息子が天下の東大の法学部に入学したのは晴れがましいことである。将来、自分とは違う世界で、息子が出世して、世の中で認められる人材になるのを見てみたいという気持ちがないわけではなかった。

「けど、幸夫がお店を継ぐことは、もう...」

母親と経営者、ふたつの感情が交錯しながらも、これからの八百幸商店は次男の清巳に任せようと、トモはちょっとずつ気持ちを切り替えはじめていくようになる。

上:トモ、お客さまに正月用の商品を勧める

下:亡くなった荘輔のために決意をあらたにするトモベストセラー『流通革命』の衝撃

この頃、世間では、東大で統計学を教えていた林周二先生の『流通革命』がベストセラーになっていた。

『流通革命』には、これまでメーカーや卸が主導していたサプライチェーンと呼ばれる商品供給の仕組みは、これからはお客さまの近くにいる小売業が主導するべきであると書かれていた。さらに、卸のような中間業者は不要となり、小売業の重要性が今まで以上に増していくという未来も、そこには書かれていたのである。法学部に在籍しながら、経済学部の林先生の講義に潜り込み、直に話を聞き、著書を読むことで、幸夫は小売業には、男の一生を懸ける価値があると思うようになっていた。

しかし、大学時代には、その気持ちをトモに伝えることができず、幸夫は1967年に東大を卒業、二度の司法試験に失敗してようやく、自分の胸のうちをトモに打ち明けることになる。

「八百幸商店を継ぎたいんだけど...」

この言葉に、トモは激怒した。「男が一度決めたことを変えるとは、何事だ!」と、家に戻ってお店を手伝いはじめていた幸夫に、家では一緒に食事も食べない、口もきかない、お店では顔も合わせないと冷たく当たった。2ヶ月が経って、やっとトモは幸夫を許すのだが、その条件が、当時、埼玉県内で一番の繁盛店だった『魚悦(現マルエツ)』に奉公に出ること。こうして、次の日から、幸夫は『魚悦』の社長の家にお世話になりながら、1年半の修業を積むことになった。

チェーン店化で知る人との絆の大切さ

ところで、1970年代に入ると、スーパーマーケットが小売業の中心となってきていた。1970年には『ジャスコ』が、1971年には『ユニー』が誕生し、チェーン店化を加速させていたのだ。

八百幸商店も、小川町にあるこれまでの本店だけでなく、1968年には嵐山に店舗を出していたが、それはまだ個人商店の域を超えるものではなかった。そこで、幸夫の入社を機に、トモは八百幸商店を、本格的にチェーン店化していこうと考えるようになっていたのである。

「母は私が戻って来てから、元気になったね。だから、私が『魚悦』さんで奉公していた時には、すでに小川町の駅前にある、600坪の土地の購入を進めていたんだよ。駐車場のスペースも取れるようにして、お客さまにとって、今よりも買い物が便利になるようにってね」(川野幸夫会長)

手狭になってきた八百幸商店の本店

トモ、吉見商事の大久保政一社長の好意に頭を下げる

とはいうものの、実質上のチェーン店化1号店になる小川ショッピングセンター店がオープンするまでは、困難の連続だった。

当初、トモは八百幸商店のメインバンクだった埼玉銀行(現埼玉りそな銀行)の小川支店に融資をお願いし、支店の了承を得て、土地取得のための手付金をキャッシュで支払っていた。だが、いざ正式な契約をする段階で、突然、融資を断られてしまった。年商3億の八百幸商店に、5千万円強もする土地の取得は身の丈を超えており、担保不足であるというのが、本部の審査結果だった。「このままでは、八百幸商店のチェーン店化は、夢のまた夢になってしまう...」

焦りを募らせるトモは、八百幸商店の一番の取引先だった吉見商事を訪ね、大久保政一社長から商売の難しさを諭されつつ、「3ヶ月だけお貸しましょう」と、一時的に担保として手形を切ってもらうことになる。それから間もなく、今度は小川町の八百幸商店本店の隣りに住んでいた、小川信用金庫(2001年に埼玉縣信用金庫に営業譲渡)の梅澤惣兵衛理事長から、「トモちゃんの働きぶりは八百幸商店に嫁いできてから、ずっと見てきてるしね。八百幸商店にじゃなくて、トモちゃんにお金を貸してあげるよ」と、融資の話が舞い込んできた。

こうしてトモは、その手形を担保として、小川信用金庫から融資を受け、念願の土地を手に入れるのである。

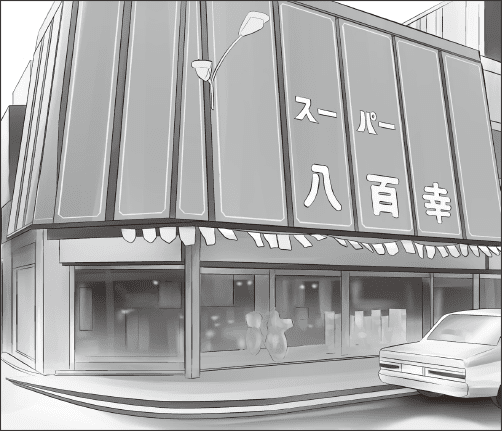

チェーン店化一号店・小川SC店

現在のヤオコーにつながるトモと幸夫の二人三脚

最終的に、その土地では権利関係のトラブルが持ち上がり、お店ができるまでには3年近くの月日がかかってしまったが、1972年4月25日、八百幸商店のチェーン店化1号店、小川ショッピングセンター店がオープンした。

「今はあんなことはないけど、開店前なのに長蛇の列が交差点を超えて、150mとか200mぐらいお客さまが並んで、開店と同時に、当時の社長だった清三おじいちゃんが、お客さまに押されて倒れてしまうぐらいごった返して、もう少しで大ケガをするところだったんだよ。今思うと、売り場が小さかったから仕方ないところもあったんだけど、その時は入場制限をするしかなかったんだよ。きっと、今と違って、本格的なスーパーマーケットが開店するっていうのは、お客さまにとって珍しかったんだろうね」(川野幸夫会長)

上:お客さまを出迎える着物姿のトモ、下:オープンを待つお客さまの行列

上:チェーン店化の成功を喜ぶトモと幸夫

下:お客さまがつめかけ混雑する小川SC店難産だった小川ショッピングセンター店だったが、このお店が繁盛することで、現在のヤオコーのチェーン店化の基礎ができあがり、ここからトモと幸夫の二人三脚がはじまっていくのである。

-

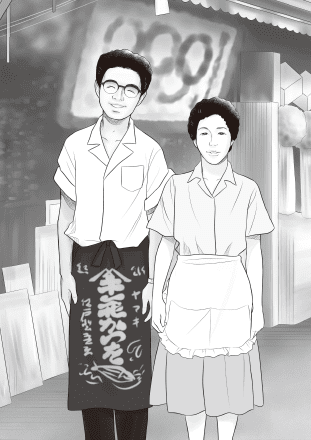

第4章八百幸商店からヤオコーへ

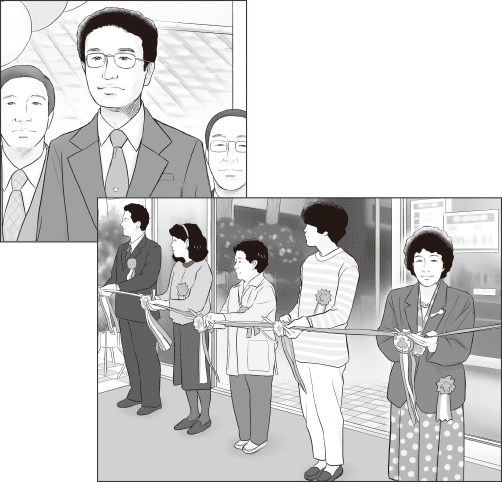

勢ぞろいする三本の柱とトモの社長就任

上:新店舗のオープンセレモニーに出席する幸夫

下:テープカットにお客さまと参加するトモ1972年の本格的なチェーン店化一号店となる小川ショッピングセンター店に続き、同年12月には長瀬店がオープンする。

そして、1973年4月には、チェーン店化がはじまる前に出店していた嵐山の店舗を移転し、新たに嵐山店として再出発。成蹊大学を卒業後、関連会社の川野商事でガソリンスタンドの経営にたずさわっていたトモの次男で、幸夫の実弟の川野清巳が店長に就任すると、嵐山店は初年度から黒字を記録するほどのにぎわいを見せるようになっていく。

そんな中、1974年3月、有限会社から株式会社へと改組し、八百幸商店はヤオコーに社名を変更することになる。

「当時、八百半(ヤオハン・一九九七年経営破綻)っていうスーパーマーケットがあったんだよ。『八百』って入っていても、八百半ぐらい有名なら、八百屋じゃなくてスーパーマーケットって、お客さまにはすぐにわかってもらえるんだけど、八百幸は有名じゃなかったから、初めて聞く人は、『どこの八百屋さんですか?』ってことになる。だから、当時の社長の清三おじいちゃんに、八百幸って名前は変えないけど、片仮名にさせてくれないかって頼んだわけだ。片仮名にすることで、八百屋じゃないイメージを持ってもらう、今で言うところのブランド戦略だったんだな。そりゃ、片仮名のヤオコーになった時は、カッコイイなって思ったね」(川野幸夫会長)

この改組と社名の変更に合わせて、清三社長はトモに社長の座を譲ろうと決意を固めていた。ついに同年の10月、トモが社長に就任し、チェーン店化を推し進めていこうとするヤオコーには、経営全体の舵取りを任されたトモ、店舗開発に手腕を発揮する幸夫、商品開発と営業の現場を取り仕切る清巳の三本の柱が勢ぞろいすることになった。

こだわりの商品陳列で貢献する清巳

犬竹一浩が語るトモの商いの心

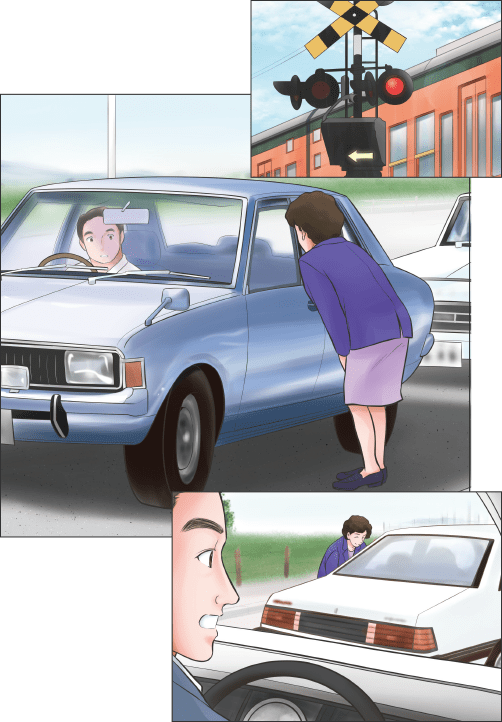

少し話は前後するが、それは、1974年4月のチェーン店化4号店となる吹上店の開店準備に、全力を傾けていた時のことだった。

この時、トモを後部座席に乗せ、車を運転していた、幸夫の義兄で、幸夫に頼まれヤオコーの社員になっていた犬竹一浩は、トモのすごさを垣間見ることになる。吹上店の近くにある高崎線の踏切の遮断機が下がると、なんとトモは突然、後部座席のドアを開け外に飛び出し、目の前の車に近づき、『コンコン』と窓をノックしたのだ。

「ヤオコーでございます。この度、近くに新しくお店を出すことになりました。何卒、よろしくお願いいたします」

その車が終わると、次はその前、さらにその前と、合計3台の車に対し、トモの挨拶は、電車が通過し遮断機が上がるまでの数分の間、ずっと続くことになる。車に戻って来て、「ヤオコーという名前をお客さまに知ってもらい、足を運んでもらって、買い物を楽しんでもらいたいの」と、当たり前のように語るトモに、犬竹は「この人にはかなわないな...」と思うのと同時に、トモからいろいろなことを学んでみたいと思うようにもなっていた。

「この頃のヤオコーで、お中元とお歳暮を、消防署や保健所などの役所に持参するのが、私の役目でした。ある時、保健所の担当さんが転勤になって、『お中元とお歳暮は、もう不要ですよ』と、トモ社長に告げたところ、『ダメです。役所関係の方は同じ埼玉県を巡っているのだから、必ず偉くなって戻ってくるはずです。一度授かったご縁は続けなさい』と言われたんです。そこから『対外的な人間関係も〝継続は力なり〞である』ことを学び、それを実践して私も大きな人脈を持つことができました」(犬竹一浩・日本アポック代表取締役会長)

上:踏切が下がり高崎線が通過する

中:トモが前に停まっている車に、次々と挨拶をしていく

下:そんなトモの姿にビックリする犬竹これ以外にも、犬竹は「笑顔で対応し、目を見て話す」「自分から先に挨拶をする」「ハイと言って返事をする」「約束は守ること。特に時間の約束は10分前には行け」「先方から〝あれはどうした?〞と言われる前に、中間報告をすること」という、トモからの教えを守ることで、『お金をかけないで信頼を得る方法』を身につけていった。

同様に、『ムダはするな!もったいないという気持ちを忘れるな!』と、トモから耳にタコができるぐらい言われることで、犬竹は「お金は使う時にはドンと使い、不要なところには一銭たりとも使わない」、そうしたケチと節約と倹約の違いにも気づけたという。

日々の仕事の中で、犬竹が学んだことこそが、まさにトモの商いの心だったのだ。

ヤオコーの社長になっても変わらないこと

ヤオコーの社長として、多忙な日々を送るようになったトモだったが、それによってお客さまやお取引先さまとの接し方が変わることはなかった。

「母はお客さまの名前を全員知ってましたからね。だから、小川町の駅に二人で出かけると、駅まで行く間、ずっとお辞儀のしっぱなしなんです。初めは恥ずかしかったですよ。だって、二人でいるのに片方はお辞儀ばっかりしてるんですから。そう言えば、母はお取引先さまにも、よくお辞儀していましたね。

昔、私は朝から晩まで商談をしていたんですが、どんどん時間が押していくんです。そうすると、待合室で待っているお取引先さまに、『遠くからお見えになって頂いたのに、こんなにお待たせするなんて、本当にしょうがない息子で、申し訳ありません』と、母が一人ひとりにお辞儀をして、謝っている光景を、今でも覚えていますよ」(川野清巳相談役)

運動会で全力で頑張る社員を応援するトモと当時のプログラム

お正月に、社員の子供たちにお年玉をあげるトモと当時のお年玉袋

もちろん、社員たちやその家族にとって、トモは社長であるだけでなく、みんなの母親でもあったのだ。

「昔の運動会は楽しかったですね。当時の社員は20代や30代ばかりでしたから、本気の運動会でしたよ。お店対抗でいかに賞金を稼げるかって。この頃の運動会には奥さんも子供たちも連れてこれたので、みんな家族ぐるみで参加していたんですが、そこにトモ社長が一店舗ずつまわってきて、子供たちにお小遣いをあげていくんです。それはもう、家族が『お父さんヤオコーに入ってよかったね!』と言ってくれて、一番株が上がりましたよ」(吉野文男・ヤオコーロジスティクス推進部戦略調達担当部長)

「自分が結婚した時、小川町の寮を借りて住む準備をしていたら、冷蔵庫やら、会社でもらったお中元やお歳暮やら、当面、生活に必要なものを何から何まで、トモ社長が運転手に頼んでポンと置いていってくれたんです。子供たちが大きくなってからは、お正月にはお年玉を頂いたり、使わなくなった自転車があるから持っていってもいいよって。何もない時代だったから、非常に助かりました」(阪本隆男・ヤオコー店舗サポート部長)

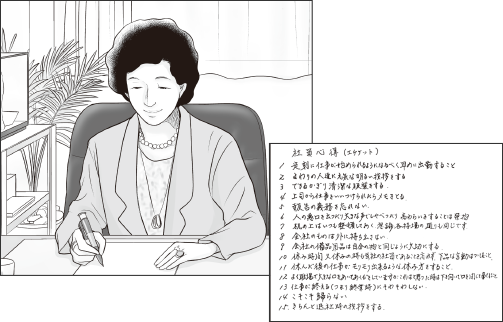

「トモ社長は、社員の前で話す時、まったく何も見ないで、一言も間違いなく朗々と話をされていたんだ。聞いていてすごくわかりやすくてね、本当にすごかったんだよ。でも、これは後に相談役から聞いた話なんだけど、実はトモ社長は、社員の前で話す前は、必ず、まず原稿をびっしりと紙に書いて、その一字一句をお風呂に入りながら暗記して、本番に臨んでいたんだそうなんだ。社員にはわからないところで、計り知れない努力をしていたんだよね」(小林正雄・ヤオコー代表取締役副社長)

八百幸商店がヤオコーになり、チェーン店化でどんどん大きくなろうとも、トモ社長は八百幸商店に嫁ぎ、商いの楽しさを知った、あの頃のトモのままだったのである。

デスクで原稿を書くトモと、トモ直筆の社員心得(エチケット)

-

第5章待ったなしの大卒採用

ヤオコーの発展と人材育成とのギャップ

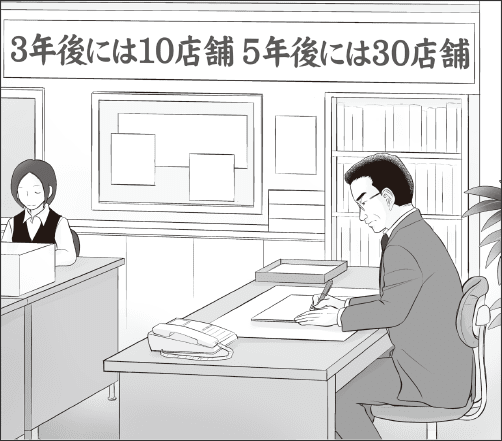

小川SCの二階の事務所に店舗目標を掲げる幸夫

「3年後に10店舗、5年後には30店舗」

1975年の新年度が始まった時点で、幸夫はヤオコーのチェーン店化の店舗目標をこうイメージしていた。このイメージ通り、1974年の4号店となる吹上店の開店以降、ヤオコーは、1975年末に5号店の越生店、1976年には、6号店の岡部店から8号店の桜ヶ丘店までと、順調に出店計画が進んでいた。

しかし、『3年後に10店舗』という目標は、達成可能だと考えるようになってきた幸夫にとって、その先にある『5年後には30店舗』という目標は、いまだ遠いところにあるものだった。

「母にしても、私にしても、とにかくヤオコーを発展させようと、必死にやっていた時だったからね。新しくお店を作るのはいいんだけど、お店を任せられるような人がいないとどうしようもないってことが、分かってきたんだよ」(川野幸夫会長)この頃のヤオコーだが、お店ではたくさんの腕の立つ職人さんが、鮮魚を下ろしたり、豚肉をさばいたりと、現場を任されていた。

だが、その職人気質が災いしてか、中には自分の仕事を終えてしまうと、あとはお客さまの対応はろくすっぽしない職人さんや、そればかりか、悪だくみをして、売上げをピンハネしてしまうような、ちょっとスネに傷を持つ職人さんもいたりしたのだ。「当時の小川ショッピングセンターの鮮魚売場に配属された職人さんが、日本刀を持って、『俺の言うことを聞け!そうじゃないとぶっ殺す!』と店長を脅すようになったんだな。それが母に伝わって、覚悟を決めた母は、日本刀を持っているその職人さん相手に、小川ショッピングセンターの2階にあった本社事務室で、一対一で相当長い時間、話を聞いてやったみたいなんだ。最後は、母の気迫に負けて、その職人さんもおとなしくなって、お店を辞めることになったんだけど、それを出張から帰って来てから聞いた私は、『イチから人を育てた方が、遠まわりだけど近道なんだ。大卒を採って、しっかり育ててみよう』と思うようになったんだ」(川野幸夫会長)

上:お客さまに無愛想な対応をしていた職人さん

下:日本刀を持つ職人さんと対峙するトモと心配そうにのぞき込む社員

リクルートブックを使って大卒採用を決意する幸夫

そこで幸夫は、学生ベンチャーのはしりとして、江副浩正社長が立ち上げた『大学新聞広告社(現リクルートホールディングス)』の『リクルートブック』に、大卒社員の採用広告を打つ決意を固めるのである。

利益の三分の一を賭け採用した七名の大卒社員

1,500万円。

これが1976年入社の大卒採用に、ヤオコーが投じた金額だった。1975年のヤオコーの年商が10億円で、経常利益が4,500万円だったことを考えると、その利益の3分の1を採用に注ぎ込むことは、幸夫にとっては大きな賭けだった。そして、小川ショッピングセンターの2階で、幸夫は学生たちとの面接に臨むことになる。

「ちょうどオイルショックの後で、今のような売り手市場じゃなくて買い手市場だったんだな。学生さんも会社に入るのが難しい時代だったんだけど、こちらとしては学生さんが来てくれるだけで、もう内心は『やった!』と思ってる。だから、片っ端から内定って感じだったよ」(川野幸夫会長)

上:小川町の駅に降り立った大学生

下:思った以上にのどかだった小川町

上:幸夫との一対一の面接に臨む大学生

下:居酒屋で熱く語る幸夫一方、学生たちは、はじめて来た小川町ののどかな雰囲気と、本社としてはあまりにも小さな小川ショッピングセンターに、カルチャーショックを受けていた。とはいえ、本社事務室での面接だけでなく、面接後の駅前の居酒屋で、スーパーマーケットの社会的な役割からヤオコーの理念や将来性、株式を公開したいという夢までも語る幸夫の情熱に、少しずつ心動かされていった学生たちは、最終的に7名が大卒一期生として、ヤオコーに入社することになる。

「私の会社のIDが76で始まるんだけど、76っていうのは、1976年って意味で、私は大卒の一期生になるんですよ。2月21日入社で、すぐに研修があって、4月1日付けで開店準備中の岡部店に配属。4月6日がオープンだったんで、岡部店は、私の入社と同い年の記念すべきお店なんです」(笠本秀之・ヤオコー営業統括本部長付新物流センター管掌)それから数年間、『リクルートブック』を活用することで、大卒採用は軌道に乗っていく。

「私は大卒の二期生なんですが、金融系と小売系の二つに落ちて、ヤオコーに入ったんです。今の幸夫会長の面接で、一番印象に残っているのは、『切れない包丁で切ると、お魚が痛がるから、切れる包丁で調理をしなくちゃいけない。そのためには普段の包丁の手入れもそうだし、腕を磨くことも必要なんだ』という話ですかね。この会社は、お客さまだけでなく、お客さまに提供する商品も大事にしているんだって思いました」(中村健・ヤオコービジネスサービス代表取締役社長)

幸夫も、自分を信じて、自分と心中する覚悟でヤオコーに入社してくれた社員たちの気持ちに一生懸命応えようとしていた。 ヤオコーの開店や改装の時には、自らトラックを運転し、汗を流しながら荷台に積んである商品の上げ下げをして、社員と一緒に体を動かしていった。 そうしていくことで、幸夫はヤオコーをもっと大きく、もっといい会社にしていこうと、決意を新たにするのであった。

成長する新入社員たちの武勇伝の数々

1977年に九号店となる本庄東店、1978年には10号店となる高萩店が開店と、『3年後に10店舗』という幸夫の目標が現実のものとなっていく。さらに、次の目標を見すえた人材育成も進んでいく中、そこには今でも語り継がれる、新入社員ならではの武勇伝が数多く誕生していった。

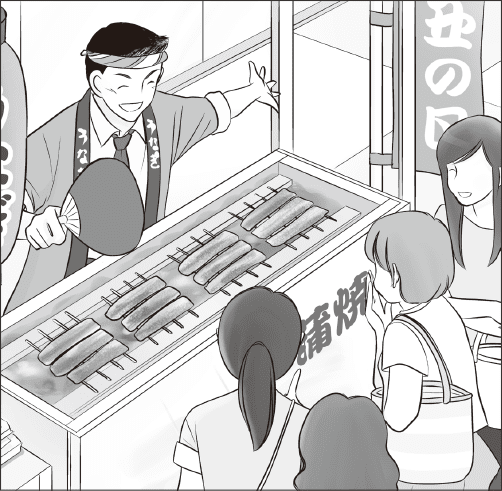

「大卒の二期生としてヤオコーに入って、はじめて配属された吹上店に、3年後に主任として戻ってきたんです。当時のヤオコーでは、毎年、夏の土用の丑の日は店頭でウナギを焼いていたんですよ。吹上店は全店舗中3番目ぐらいの売上だったんですが、各店競争でのウナギの店頭販売の売上だけはトップだった。そういう思い出はありますね」(阪本隆男部長)

店先でウナギを焼いて販売する新入社員

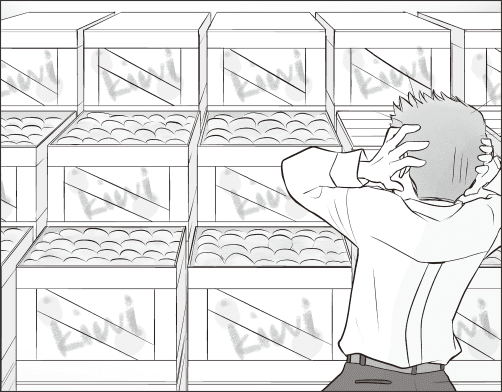

キウイの発注ミスで頭をかかえる新入社員

「自分は大卒一期生と同期の高卒組だったので、大卒組には負けたくないと思っていましたね。武勇伝というか、失敗談としては、キウイフルーツがまだ日本では珍しかった頃、大きな木の箱で買う機会があって、その発注単位を間違って、すごい数を買っちゃったんです。そうしたらトモ社長が、『誰が仕入れたんだ!私は許可した覚えはない!どうするんだこれを!』と激怒したんです。結局は他の店舗にも協力してもらって、何とかなったんですけど、あんなに怖かったトモ社長はなかったですよ」(吉野文男担当部長)

「俺らの大卒の四期生は、27、8名ぐらいいて、他の期より多かったんですよ。そんな時、今もウチで販売している、乳脂肪分が3.5の那須牛乳の商品開発をしたんですが、乳脂肪分の高い牛乳探しからはじめて、見つかったら今度はヤオコーの販売量が少ないからって断られて、最後は一生懸命頼み込んで、作ってもらったんです。その時の、お客さまのために、絶対おいしいものを作って売るっていう強い気持ちは、今の商品開発にもつながってるんじゃないのかな」(新井紀明・ヤオコー常務取締役)

こうした武勇伝の中でも、他の追随を許さぬ強烈なエピソードを多々持っているのが、大卒二期生として入社し、今も八面六臂(はちめんろっぴ)の活躍をし続けている小林正雄副社長になる。

PB商品開発のため牧場を訪れる社員たち

右上:小林の大量発注で商品が道路や駐車場まであふれる

左上:左利きは魚屋に向いてないと言われ主任の女性とケンカする小林

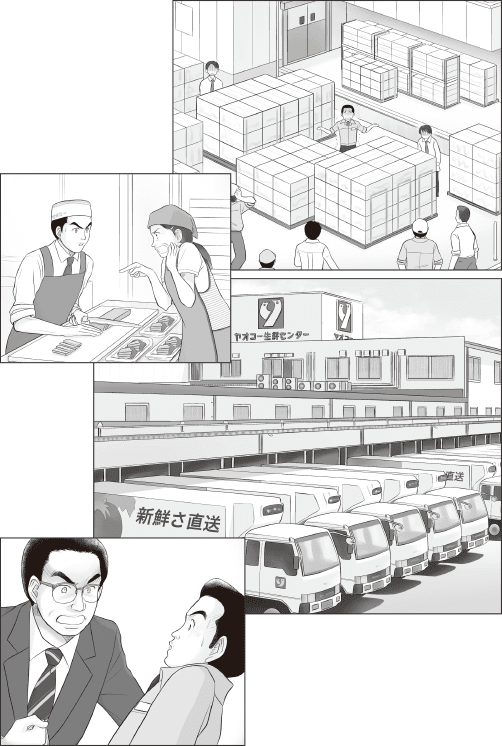

右下:小林がセンター長を務めたプロセスセンター

左下:幸夫にめちゃくちゃ怒られる若い頃の小林「最初に配属された吹上店で、同期の阪本さんと、ドライグロッサリーを担当していたんだ。

そこで、二人で勢いだけで商品を大量に注文してしまい、商品が道路や駐車場にあふれるわ、大ごとになって、数ヶ月でドライグロッサリーはクビになっちゃったんだ。次に、魚屋の担当になったんだけど、自分は左利きだから、刺身の切り口が右利きの人と逆になって、売れ残りが出たりして、それが理由で、主任をしていたおばちゃんに目の敵にされ、最後はケンカしちゃったんだよ。そうしたら、今度は本部に呼び出され、『お前はどうしようもない』と、結局、魚屋もクビになったんだ」翌日から精肉の担当になった小林は、何度も何度も辞めようと思いながらも、3ヶ月で主任となり、その精肉の知識を活かしてもらいたいと、プロセスセンターに配属されることになる。

「プロセスセンターっていうのは、ヤオコーの店舗の魚と肉を、ほぼ100%、集中的にパッケージ供給しようっていう取り組みだったんだ。結果的に失敗しちゃったけど、その一番の原因が、魚と肉の鮮度。15年ぐらいやって、自分もセンター長までやったんだけど、商品の品ぞろえでお客さまの支持を得られず、最終的には閉めることになったんだ。ちょうどプロセスセンターが稼働した頃、同時に小川ショッピングセンターの改装オープンがあって、今は考えられないけど、あと数時間で開店だっていう時になっても、工事が終わらなくて、売り場ができてなかったんだ。これには、当時の幸夫社長から『お前はヤオコーを潰すつもりか!』って、めちゃくちゃ怒られたのを、今もよく覚えてるよ。会長は全く覚えていないらしいんだけどね」

様々なトライ&エラーを繰り返しながら、幸夫が必死の思いで採った新入社員たちは、着実にヤオコーを支えていく人材に成長していったのだ。

-

第6章『何屋』になるのか?

トモ社長から幸夫社長の新体制へ

上:トモ会長と幸夫社長の誕生

中:川越に本部を移転する

下:現在も続く米国研修がスタート1985年、ヤオコーでは、トモが社長の座を退き、幸夫社長が誕生することになる。

「実は、1982年に、突然、私の長男が亡くなったんだよ。母にとっては、最初の内孫だったから、『あなたは将来、社長になるのよ』と、いつも言っていたぐらい、かわいがっていたんだ。だから、落胆の度合いは大きかったんだと思うね。私に社長を譲って会長になったのも、一番の転機は孫の死だったんじゃないかな。それ以降、母はヤオコーのことはすべて私たちに任せてくれるようになって、ヤオコーの発展を楽しんでる感じだった。

まさに、母はヤオコーの象徴的存在になっていったんだよね」(川野幸夫会長)42才でヤオコーの社長になった幸夫は、その若い情熱と持ち前の行動力で、ヤオコーに新しい風を吹き込んでいく。

それが具体的にあらわれたのが、1984年に、小川町の小川ショッピングセンター2階にあったヤオコーの本部を、交通の利便性などを考え、JRと東武東上線が乗り換え可能な川越の駅前に移転することだった。また、1987年からは、現在も毎年継続して開催している『米国研修』がスタート。社員たちに、海外の小売業界の最先端の現場を肌身を持って体験してもらい、それをヤオコーの現場でも活かしてもらう学びの環境を、幸夫は作り上げていった。

さらに、1988年には、自身の長年の夢でもあるヤオコーの株式の店頭公開を実現することになる。

「ヤオコーにとって、株式を公開する目的は、資本市場からお金を集めることじゃなく、会社自体の社会的知名度や信用を高めて、優秀な人材や金の卵に、会社に入ってもらうことだったんだ。私は、大卒の第一期生の面接の時からずっと、『将来は株式を公開する』って言ってたんだよ。だけど、その頃は、ヤオコーがそういう企業になることを、誰も信じてなかったよね。公開した時も、『お前ら、信じてなかっただろ』って聞いてみると、『はい、信じてませんでした』なんて答えてきたぐらいだから。『お前ら、ふざけるなよな』って本当は言いたかったけど、株式を公開することで、資産を持てた社員もいるし、社員だけでなく社員の家族にも喜んでもらえたのが、一番嬉しかったね」(川野幸夫会長)そして世の中は、バブルと呼ばれる、異常なまでの好景気で、日本全土が浮かれてしまう時代に突入していくのだった。

株式を公開する夢を実現した幸夫

バブルの崩壊と第一次中期三カ年経営計画

1989年の大納会で、38,915円87銭のピークに達した日経平均株価は、1990年の新年早々から下落をはじめた。

続いて、高値で推移していた地価も暴落し、ここにバブル経済が崩壊した。日本は、物の需要の縮小と、物の価格の値下がりが同時進行していくデフレ不況に陥っていくことになる。その影響もあってか、ヤオコーの業績も少しずつ下がっていくのだが、幸夫は、スーパーマーケットで物が売れなくなってきている原因は、別のところにあると考えていた。

「昔は大型店舗法っていう法律があって、お店が簡単には出店できなかったんだよ。そうなると、逆に他の企業のお店も出てこないから、あまりレベルの高くない商売をしていても、他に店がないからお客さまは来てくれてたんだね。つまり、競争がないから切磋琢磨することもなく、腕も磨かれずに、スーパーマーケットは、どこの企業も同じ商売をやっていて、ヤオコーもそのひとつだったんだ。

そうした時、バブルが弾けて、スーパーマーケット全体の業績が悪くなりはじめると、多くの企業が、その原因をデフレのせいにするようになっていった。けれど私は、その原因は自分たちがお客さまのニーズに合った商売ができていないからだと思っていたんだよ。

つまり、戦後間もなくの日本では、物がなかったから、みんな一緒の『十人一色』の生活だったのが、しだいに物が豊かになり、『十人十色』の生活に移っていった。今ではさらに、それぞれの生活のシーンごとに、商品やサービスを求めるような『一人十色』になってきた。にもかかわらず、スーパーマーケットの商売の水準が、お客さまの高い要求水準に追いつけなくなっていたんだね。だからこそ、ヤオコーは、お客さまの多様化し個性化し高度化した要求に、お応えできるスーパーマーケットになっていかないといけないと気づいたわけなんだ」(川野幸夫会長)

上:物が売れなくなってきた理由を探る幸夫と清巳

中:これまでのにぎわいが見られなくなっていたヤオコーの店内

下:ヤオコーの将来に不安を感じる幹部社員たち

上:会議ではヤオコーが何屋になるのかの熱い議論が続く

下:ヤオコーが目指すスーパーマーケットの答えこのままではヤオコーの将来はない、お客さまのニーズに合わせた商売をヤオコーがしていくために、ヤオコーはどんなスーパーマーケットになっていけばいいのか?

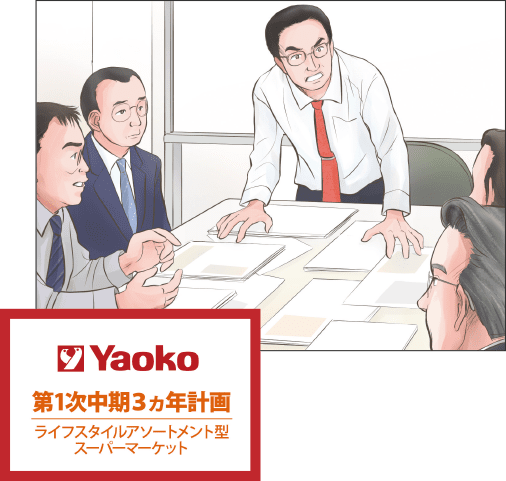

幸夫は、弟の清巳をはじめ、ヤオコーのお店の現状に詳しい幹部社員たちと激論を交わしながら、よろず屋ではない『何屋になるか?』という答えを、必死に探そうとした。1994年からの第1次中期3カ年経営計画では、原点に立ち返り、ヤオコーにはどんな業種が集まったらいいのかを考え、従来の青果・精肉・鮮魚・グロッサリーなどの他、インストアベーカリー、惣菜、米飯、寿司、花、酒を追加し、食品を中心とするスーパーマーケットとしての業態の確立を図ろうとしていった。こうして見えてきたのが、『ライフスタイルアソートメント型スーパーマーケット』という答えだったのだ。

ヤオコーにしかなれないスーパーマーケット

『ライフスタイルアソートメント型スーパーマーケット』とは、新鮮でおいしい食品を豊富に品ぞろえし、お客さまごとに異なるニーズやライフスタイルに合わせながら、夕食のおかずに代表される食事に関する提案などをサポートしていく、『食生活提案型スーパーマーケット』である。

①クッキングサポート

②こだわり惣菜

③果物売り場

④青果売り場

⑤惣菜売り場

⑥キッチンカフェ

⑦鮮魚売り場

⑧精肉売り場

ヤオコーの店舗の中で、これを本格的に取り入れたのが、1994年に開店し、1998年に大改装した狭山店だった。

リニューアルオープンした狭山店では、①献立を提案する「クッキングサポート」、②すべてインストア加工の「こだわり惣菜」、③ダイナミックな平台で展開する「果物売り場」、④季節感を打ち出した「青果売り場」、⑤必要なおかずの量を購入できる「惣菜売り場」、⑥ゆったりとくつろげ、商品をその場で食べられる「キッチンカフェ」、⑦対面販売で要望に応じて下処理を行う「鮮魚売り場」、⑧下ごしらえされた味付け豊富な「精肉売り場」の専門コーナーが導入された。食の専門店化、それこそが、『何屋になるか?』という、ヤオコーの答えだったのだ。

「はじめから確信してたわけじゃないけど、この方向で間違ってはいないんだと、早い段階で思ったよ。だって、すぐにお店の成績が上がったからね。お客さまは、今日おいしい物を食べると、明日はもっとおいしい物を食べたいと思うようになっていくんだ。その高まっていく要求にお応えできるように、私たちも進化していかなくちゃならない。すべてのお客さまが、豊かで楽しい食生活をする上での手助けをしていく。そうしたお店を作って行くのが、その時の私たちの目標となり、今はそれをいかに深化させていくかの段階になっているのかな」(川野幸夫会長)

お客さまから絶大なる支持を集めた狭山店のストアコンセプトは、「自分の店も狭山店みたいにして欲しい」と願う、他店の店長やパートナーさんたちの声を受け、その後、ヤオコーの全店舗に広がっていった。

同時に、『食生活提案型スーパーマーケット』として、ヤオコーは小売業界の中での存在感を増していくことになる。

-

第7章ヤオコーが目指すこと

マーケットプレイスヤオコーの進撃

『食生活提案型スーパーマーケット』を具現化した狭山店の成功によって、ヤオコーでは、さらにお客さまの食事に関する困りごとを解決する『ミールソリューション』を充実させた店舗が、次々とオープンしていく。

その代表例となるのが、2003年の川越南古谷店と、2004年のワカバウォーク店だった。両店が導入した、何十種類もの大皿を並べ、お客さまに好きな物を必要な分量だけ取り分けてもらう『おかずバイキング』や『サラダステーション』は、部門の壁を取り払い、お客さまの立場になって売り場をつくるという画期的な取組みだった。また、ヤオコーの『クッキングサポート』が料理のよろず相談所に、『キッチンカフェ』が井戸端会議の場になって、ヤオコーのお店が街の中央市場になる強い想いを込め、各店舗には『マーケットプレイス』のロゴが掲げられた。以後ヤオコーは、店長だけでなく、正社員やパートナーさんみんなで知恵を出し合い、お客さまが毎日ヤオコーに足を運んでくれる魅力的な店づくりで、スーパーマーケット業界を代表する企業に成長していった。

そんな2007年8月14日...。早くに夫の荘輔を病気で亡くし、女手ひとつで二人の息子たちを育てながら、ヤオコーを切り盛りしてきたトモが、この世を去った。享年87才。

『ヤオコーに嫁いできた』と言われるほど、ヤオコーを深く愛して止まない人生だった。この店の側で暮らす幸せとこのお店で働く幸せ

ヤオコーの社長の座を長男の幸夫に譲り、会長となった直後、トモは雪の日に足を滑らせ背中から転倒、背骨を強く打ってしまう。それ以降、トモは背骨の痛みと20年以上も付き合いながら、最後の3年あまりは病院で寝たきりの闘病生活を続けていた。

こうした中、トモが亡くなる2ヶ月ほど前の6月26日、ヤオコーでは、トモの次男の清巳が社長となり、社長だった兄の幸夫が会長に、トモが名誉会長になる人事が承認されていた。8月31日には、幸夫と清巳が母であり、名誉会長でもあるトモのために、帝国ホテル2階の孔雀の間で『川野家・株式会社ヤオコー合同葬』を執り行うことになる。

当日の帝国ホテルには、2,000名以上の人たちが、トモとのお別れに訪れていた。そこには、小川ショッピングセンター店の用地取得の担保として、トモに手形を切ってくれた吉見商事の大久保政一会長の姿や、日本を代表する小売業界の経営者、ヤオコーのお取引先さま、ヤオコーの正社員、ヤオコーの売り場の最前線で、お客さまと接してくれているパートナーさんなど、数多くの姿があった。

2,000名以上が帝国ホテルでのトモとのお別れの会に訪れた

「今のヤオコーを見たら、母はビックリすると思うんだよ。すごく喜んでくれると思う。

私が見ても、今のヤオコーはレベルがものすごく上がってきている。特に、レジのレベルは高いんじゃないかな。何千人もの正社員やパートナーさんがヤオコーでレジに係わっているけど、そこで昔、母がしていたお客さまとの接点を大事にしてくれている。お客さまと触れあい、お客さまに喜んでいただく私たちのサービスは、これからのヤオコーでも変わらないと思うよ」(川野幸夫会長)さらに、2013年の4月には、叔父の清巳の後を任され、幸夫の次男の澄人が社長に就き、現在、500店舗、売上高1兆円という目標に向かってチャレンジし続けている。

ヤオコーは今、トモの商いの心を引き継ぎながら、常に『おかげさま』の気持ちを忘れず、お客さまに心から『この店の側で暮らす幸せ』を感じていただき、同時に社員全員が『このお店で働く幸せ』を感じられる存在であり続けることを、創業からこれまで、そしてこれからも目指している。